【ミニ・リッチ】ブログでは、ラク大好き2児ママ(10ヶ月と5歳)の神育児グッズと失敗した育児グッズについてまとめました。

・ママが実際に使って良かったものって何?

・育児グッズの失敗をしたくない

こんな人におすすめの記事です。

fa-arrow-circle-down初めての方はこちらもどうぞ

ミニマリストママみこまむのプロフィールとブログについて

今回は、ラク大好き2児ママ(10ヶ月と5歳)の育児グッズについて

- お家用の買って良かった育児グッズ

- お出かけ用の買って良かった育児グッズ

- 買って失敗した育児グッズ

をまとめました。

・育児グッズの失敗が減る

・育児グッズ選びがスムーズになる

・育児がラクになる

(※記事で紹介している商品の使用方法は簡単な説明となっています。ご使用の際は、取扱説明書や注意事項をよく読んで使ってください。)

・ミニマリスト歴8年

・40歳2児(0歳と5歳)のママ

・元浪費家&買い物大好き

・雪国在住

・狭い賃貸に4人家族の小さな暮らし

・めんどくさがりなため、何でも時短・ラクしたい

・普段は車移動が主、電車はほぼ使わない

・母乳とミルクの混合

・お出かけや旅行、外食が好き

記事の内容がすぐ分かるもくじ

買って良かった神育児グッズ9選(お家編)

- 0歳から大きくなっても使える

- 赤ちゃんのお世話が劇的にラクになる

- 使う頻度が高く、十分モトがとれる

いずれかの基準にあてはまる育児グッズを厳選しました。

日本育児のキッズパーテーション

下の子がズリバイをし始めてから、リビングに設置しているキッズパーテーション。

子供が小さいときには、ベビーサークルとして。

大きくなってからは、家具や家電のガードとして。

年齢に合わせて、いろんな風に使えるのでとっても便利です。

片手で開けられる両開きドアがついてるので、出入りも簡単。

白なら、5帖の狭いリビングでも意外と圧迫感なし。

汚れてもさっと拭くだけでOKで、メンテナンスもとってもラクです。

デメリットは、ある程度子供が大きくなるとパーテーションが動いてしまうこと。

つかまり立ちをするようになった生後9ヶ月ごろから、パーテーションを押すようになりました。

ただ、動くだけでパーテーションを超えてくることは今のところなし。

値段と使いやすさを考えれば、とても満足度が高い育児グッズです。

じょいふるじょいふるのジョイントマット

上の子が生まれてズリバイをし始めた頃からずっと愛用しているのが、じょいふるじょいふるのジョイントマット。

子供がフローリングで頭を打ったりするのが心配なので敷いてます。

汚れてもさっとふくだけでOK。

さらに、水洗い可能というお手入れがラクな点も嬉しいです。

厚みもしっかりあり、キズや衝撃に強い素材。

寝転ぶとほんとに気持ちが良いんです。

寝転んでいるといつの間にかそのまま寝てしまうこともしばしば。

防音性に優れているところも小さな子供をもつお家には大きなメリットです。

大判なので、敷くのもあっという間に完了。

良い面がたくさんあるじょいふる×じょいふるのジョイントマットですが、デメリットもあります。

- 大判のため収納する際にはスペースをとる

- 重みのあるものを置くとすぐに跡がつく

- ジョイントマットと床の間にゴミがたまりやすい

このような不便さは多少ありますが、総合的にみるとやはり満足度の高いジョイントマットです。

また、ジョイントマットを敷けば、真冬の寒い時でも床の冷えをまったく通しません。

リビングや食事部屋の防寒対策としても大活躍してます。

バンボマルチシート

食事用の椅子として使っているのが、バンボのマルチシート。

お座りができるようになった6ヶ月頃から3歳ころまで長く使えます。

後ろ側に収納しているテーブルをつけるとこんな感じ。

凹凸が少なく、食べこぼしや汚れもさっと拭きやすいです。

ベルト付きなのも嬉しい。

バンボマルチシートを使ってみて感じたデメリットとしては、この中央のベルトが短いところ。

子供を座らせるとベルトがお尻の下に入り込んで、取り出すのがやや面倒です。

デメリットはこの1点くらいで、使い心地良し。

我が家では、食事用ローテーブルの横に置いて使ってます。

メルシーポット

上の子が生まれてから、大きくなってもコンスタントにずっと活躍しているのが電動鼻水吸引器のメルシーポット。(我が家は旧タイプを使ってます)

コンセントを入れて、スイッチオン→ノズルに水を吸わせてチューブに通したらノズルを鼻に入れればOKの簡単ステップ。

鼻水をしっかり吸い取ってくれます。

台の裏にはすべり止めがついているので、しっかり固定されてグラつきません。

部品は取り外して丸洗いできるので、ラクに衛生的に保ちやすいです。

吸引するときは、鼻水を吸いやすいお風呂上がりを心掛けてます。

収納は、無印良品のファイルボックスに。

サイズ感がちょうど良いです。

ファルスカのベッドインベッドエイド

上の子が寝返りしうつぶせ寝をするようになった時に購入。

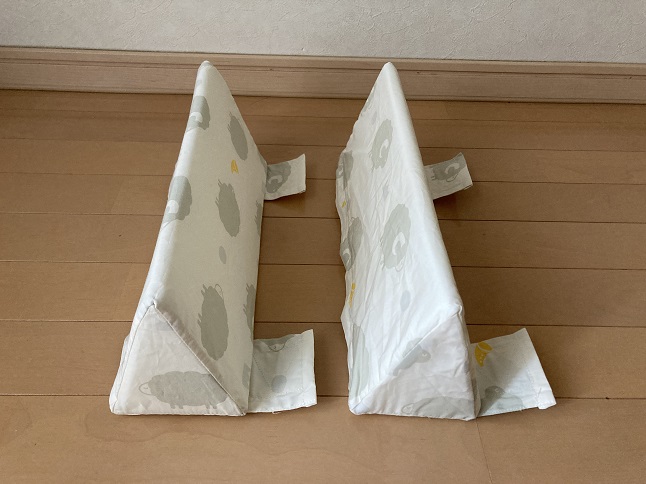

ファルスカのベッドインベッドエイドは、長方形のマット、三角形のクッション2つ、枕のセット。

長方形のマットに、三角形のクッションを赤ちゃんの体の幅に合わせて取りつけます。

両脇の高い三角形のクッションがガードになる仕組み。

大人の布団で一緒に添い寝するとき、おむつ替えでじっとしてほしいとき、ベッドガードとしてなどいろんなシーンで使えます。

クルクルとまけばコンパクトになるので持ち運ぶのも簡単。

実家に帰省するときには、必ず持って行っていました。

上の子は添い寝し始めた生後3.4ヶ月くらいから1歳半くらいまで使っていて大活躍。

一方、下の子は生後8ヶ月くらいにはクッションガードを乗り超えてしまうようになり、あまり使いませんでした。

その子によって、使える期間がマチマチなのがデメリット。

ただ、添い寝するにはとても便利なグッズです。

はぐまむの授乳クッション

母乳育児なら、授乳クッションはあった方が断然ラクです。

下の子のときに使って良かったのが、はぐまむの授乳クッション。

購入の決め手は、カバーもクッションも洗えるところ。

授乳クッションは、赤ちゃんの吐き戻しで意外に汚れやすいもの。

カバーはもちろん、クッション本体も洗えるとラクに清潔に保ちやすいです。

綿100%のカバーで肌触り良し。(二重ガーゼ素材もあります。)

授乳クッションとしてだけでなく、赤ちゃんのお座りのときの支えクッションとして、使い終わったら大人のネックピローとしてなど使い方もたくさん。

授乳するときには、座椅子に座るとラクできて良かったです。

生後10ヶ月の今はさすがにクッションがややヘタってきましたが許容範囲内。

お値段もリーズナブルで、とってもコスパの良い授乳クッションです。

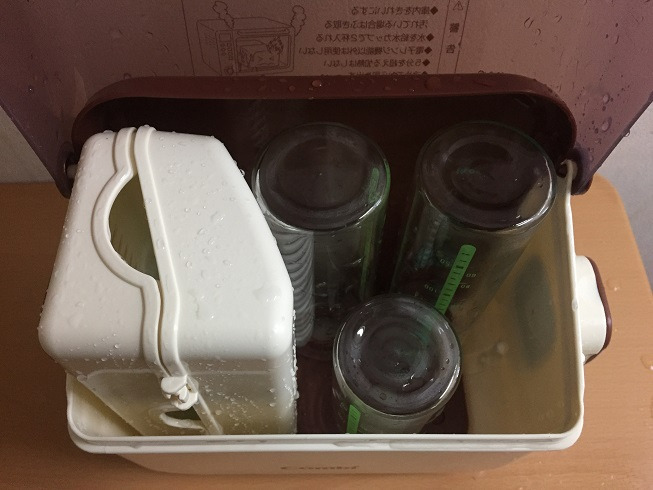

除菌じょーず

哺乳瓶の除菌におすすめなのが、コンビの除菌じょーず。

乳首は白のケースに入れて、哺乳瓶は本体にセット。

給水口に水を入れレンジでチンするだけでとっても簡単に除菌ができます。

以前は鍋で煮沸消毒していたので、除菌じょーずのおかげで哺乳瓶の除菌がほんとにラクになりました。

ちなみに、我が家の狭いキッチンでの除菌じょーずの置き場所は、コンロ奥に置いている排気口カバー。

グリルを使うときには移動させる必要がありますが、調理中などちょっと物を置くのにとても便利です。

リッチェルベビーバス

新生児の沐浴に買って良かったのが、リッチェルのベビーバス。

ストッパーがついてるので、赤ちゃんがずり落ちにくく洗うのがとてもラクでした。

沐浴が終わってからも、お風呂場で赤ちゃんの待機場所や体を洗う時に使用。

ひっかけるフックがついてるので、吊るして乾かすこともできます。

生後3ヶ月くらいまで使っていました。

使わなくなったら空気をぬけばコンパクトになるので、収納場所をとらないところも良いです。

西松屋の洗濯機対応エプロン

お食事エプロンは、洗濯機で洗えるものが便利。

汚れてもついたご飯などをさっと払って洗濯機にポイするだけ。

メンテナンスがとてもラクです。

西松屋でたくさん枚数を購入し、その都度洗わなくてもいいようにしてました。

買って良かった神育児グッズ9選(お出かけ編)

- 使うとテンションが上がるもの

- お出かけのハードルが下がるもの

- 外でのお世話がラクになるもの

いづれかの基準に合ったものを選びました。

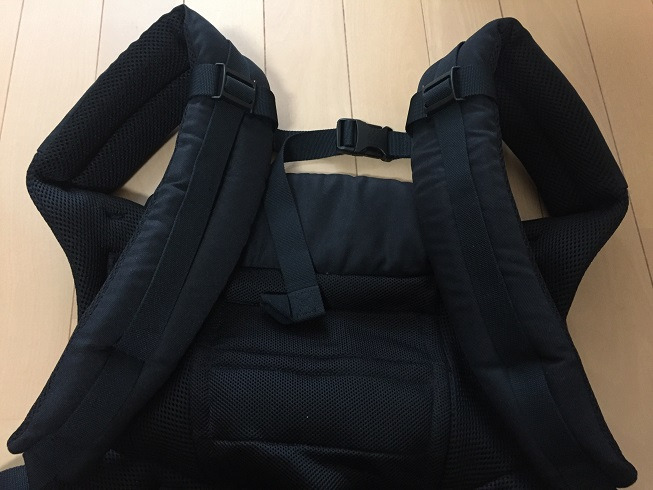

エルゴベビーの抱っこ紐

愛用している抱っこヒモは、エルゴベビーのベビーキャリア、 ADAPTクールエア(メッシュ)。

エルゴベビーの抱っこひもは、上の子が生まれたときに購入しました。

上の子は2歳半くらいまで、下の子は生まれてから10ヶ月になった今もずっと使ってます。

このエルゴベビーの抱っこひもは、作りがしっかり。

首をしっかり支えてくれるクッション入りのヘッド&ネックサポートがつき。

日よけや風よけにもなるフードが外側のポケットに内臓。

抱っこヒモ本体に装着できるベビーウエストベルトがついているのも心配性の人には嬉しいポイントです。

また、腰ベルトが大判で、かなり安定感あり。

ほんとしっかりしていて使っていても腰が疲れにくいです。

また肩ベルトも太いので、長時間使っていても肩にくいこんで痛くなるということもまったくありません。

サイドにある肩紐の調節バックルは手の届きやすいところにあるので、肩紐の長さ調節も簡単。

赤ちゃんの成長に合わせてサイズ調整ができるようになっています。

抱っこヒモは赤ちゃんのよだれや汗(ママのも)で汚れやすいので、洗濯する機会も多め。

メッシュタイプのおかげで、すぐに乾いてくれるのも嬉しいです。

ちなみに、抱っこひもをするとママと赤ちゃん共にとても暑い・・・。

メッシュタイプの抱っこひもでも、夏だとお互い汗ばみます。

秋冬の寒い時期での使用では、メッシュタイプでもまったく寒くなくむしろほどよく温かい。

お互いの体の温かさで癒されます。

この抱っこひもをして散歩に行くと、お家に帰ってくるときには子供はほぼ寝ていました。

それだけ居心地が良いみたい。

ママにも赤ちゃんにとっても、快適な抱っこひもです。

ハンナフラのおむつポーチ

赤ちゃんとのお出かけに必ずと言っていいほど持っていくのが、おむつポーチ。

おむつをしている間の3歳くらいまでは、おむつポーチの使用頻度はかなり高めです。

愛用しているおむつポーチは、ハンナフラ。

カラフルりんごの柄です。

水や汚れに強い撥水加工。

厚みが結構あるので、たくさんのおむつやおしりふきがしっかり入ります。

中は可愛いピンク色。

こんな感じでおむつを入れて持ち歩いています。

チャックも開閉しやすくてイライラしたことは一度もありません。

作りがしっかりしていて、ほんと使いやすいです。

ハンナフラのマグポーチ

上の子が生まれてからずっと使い続けている、ハンナフラのマグポーチ。

マチが結構あるので、たくさん入ります。

保温保冷機能付きなのでランチバッグとしても使用可。

離乳食、マグ、おやつ、おもちゃなど何でも入れられます。

専用の哺乳瓶ケースだと、用途が哺乳瓶を入れるのに限られてしまうのがデメリット。

いろんなものを入れられるハンナフラのマグポーチは、子供が大きくなった今でも頻繁に使っています。

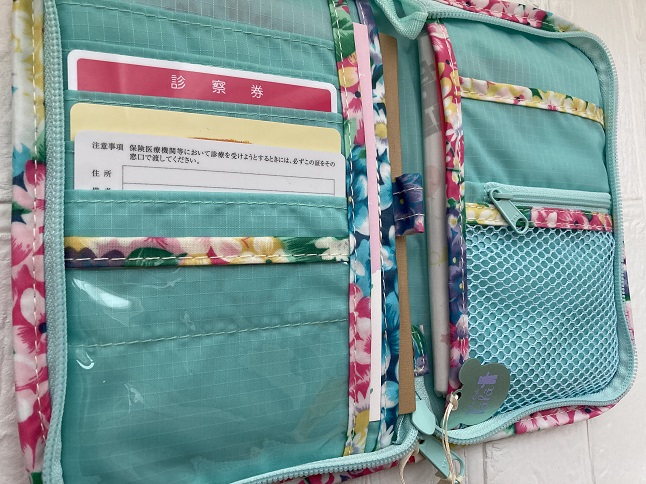

fafaの母子手帳ケース

母子手帳ケースは、fafaがデザインが可愛くてお気に入り。

収納力もちゃんとあり、母子手帳やお薬手帳、診察券など必要な物は十分入ります。

fafaは可愛いデザインのお出かけグッズが豊富でほんとおすすめです。

キャリフリーのチェアベルト

外食や旅行、実家に帰省するときに大活躍しているのが、「チェアベルト」。

大人用の椅子などに取り付けられる、おすわり補助ベルト。

チェアベルトがあると、こども用のいすを置いていないレストランでも、赤ちゃんや小さな子供を連れていっしょに食事ができるのでとっても便利。

腰が据わって3歳ころまで使用可能。

手洗いできるので、衛生的に保ちやすいところも良いです。

フレドリックパッカーズのリュック

ママバッグとして使ってるのが、フレドリックパッカーズのリュック。

マチが広いし、収納ポケットもたくさん。

前ポケットは2つ。

サイドにもポケット。

荷物がたっぷり入ります。

そして、1番のお気に入りはチャックの開け締めがスムーズなこと。

出したい時に、さっと開けられるのでイライラしません。

リュックは軽くて、背負いやすいしでほんとに使い勝手優秀です。

ハルウララのオーガニックコットンベビー服

お祝いでもらったハルウララの服は、お出かけ用にたくさん着ています。

オーガニックコットンのベビー服で、肌触り良し。

トップスもスタイもパンツも、どれもデザインが可愛い。

パンツはおしりがフリフリ。

合わせて着ると可愛いさ倍増です。

他にも可愛いデザインのベビー服がたくさんあります。

ここぞという時のお出かけ服にとてもおすすめです。

無添加工房OKADAの虫よけスプレー

上の子の出産は、夏で里帰り出産でした。

実家は田舎にあるので、夏場は虫がいっぱい。

蚊などの虫対策は必須でした。

何か良いものがないかと探して購入したのが、無添加工房岡田の虫よけスプレー。

心配性なため、生まれたばかりの赤ちゃんに直接虫よけスプレーをかけるのはちょっと気がひけました。

なので、新生児の頃は窓の網戸だったり赤ちゃんの周りにあるものにスプレーして虫よけ対策。

アロマの良い香りで使用していても嫌な気分にならないもの良かったです。

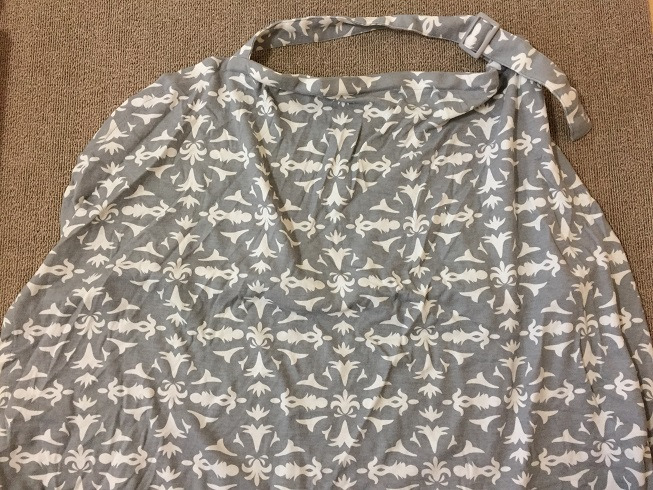

授乳ケープ

母乳をあげるときに便利なのが、授乳ケープ。

バースデイで購入したものを使ってます。

これは首にかけて背中に留めるひもがあるエプロンタイプ

丸めてファスナーで収納してコンパクトに持ち歩けます。

車でお出かけするときに、車内で授乳することが多かったので授乳ケープが大活躍。

授乳時以外にも、ブランケット代わりにも使ったりしていました。

ただ欲を言えば授乳ケープは、ポンチョタイプの方がラクそうで良かったな~ちょっと後悔しています。

もし次買うならこれがほしいです↓

買って失敗した育児グッズ

特に必要なかった失敗した物をまとめました。

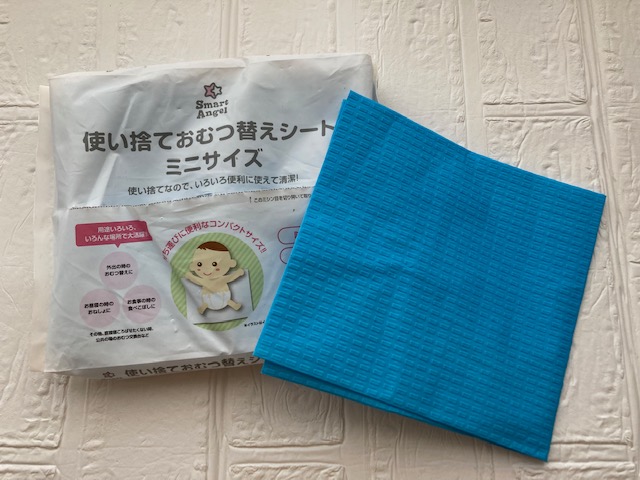

おむつ替えシート

おむつ替えシートを買いましたが、汚れるたびに洗うのが面倒でした。

おむつ替えシートは使い捨てが便利。

汚れても捨てるだけで、洗濯物も増えません。

ベビーベッド

上の子が寝相がかなり悪いので、一緒の布団で寝るのだと心配だったので2人目の子のために購入。

実際ベビーベッドを使った期間は、生後6ヶ月ほどまで。

使わなくなったきっかけは、添い寝をした方が夜の授乳など何かと育児がしやすいということに気づいたこと。

添い寝する時には、上の子と下の子の間にママとパパが入ることでガードし、ファルスカのベッドインベッドエイドを使用。

下の子がある程度大きくなってきたこともあり、みんなで一緒の布団に寝ることもそれほど抵抗なかったので添い寝することにしました。

ベビーベッド自体は必要でしたが、わざわざ購入しなくてもレンタルでも十分だったなと感じてます。

ベビー布団セット

布団派のため、上の子のときにはベビーベッドの代わりにベビー布団セットを購入しました。

ただ、ベビー布団は特に必要なかったなと実際に使ってみて感じました。

ねんね期でも寝ている間に、結構動き回っていた我が子。

生後1か月ころから寝相が悪くミニサイズのベビー布団だとはみ出ることがしばしば・・・。

これなら、わざわざあえてベビー布団を使わなくてもずっと使える大人用のマットレスなどを購入して使えば良かったなと思いました。

《神育児グッズ。買って良かったものと失敗したものまとめ》

- 買って良かった育児グッズは、お家用・おでかけ用ともに9点

- おむつ替えシートとベビー布団は特にいらなかった

- ベビーベッドはレンタルで十分

今回の記事は以上です。

Twitterでフォローしよう

Follow @mieringo1983